□ 宋春晖

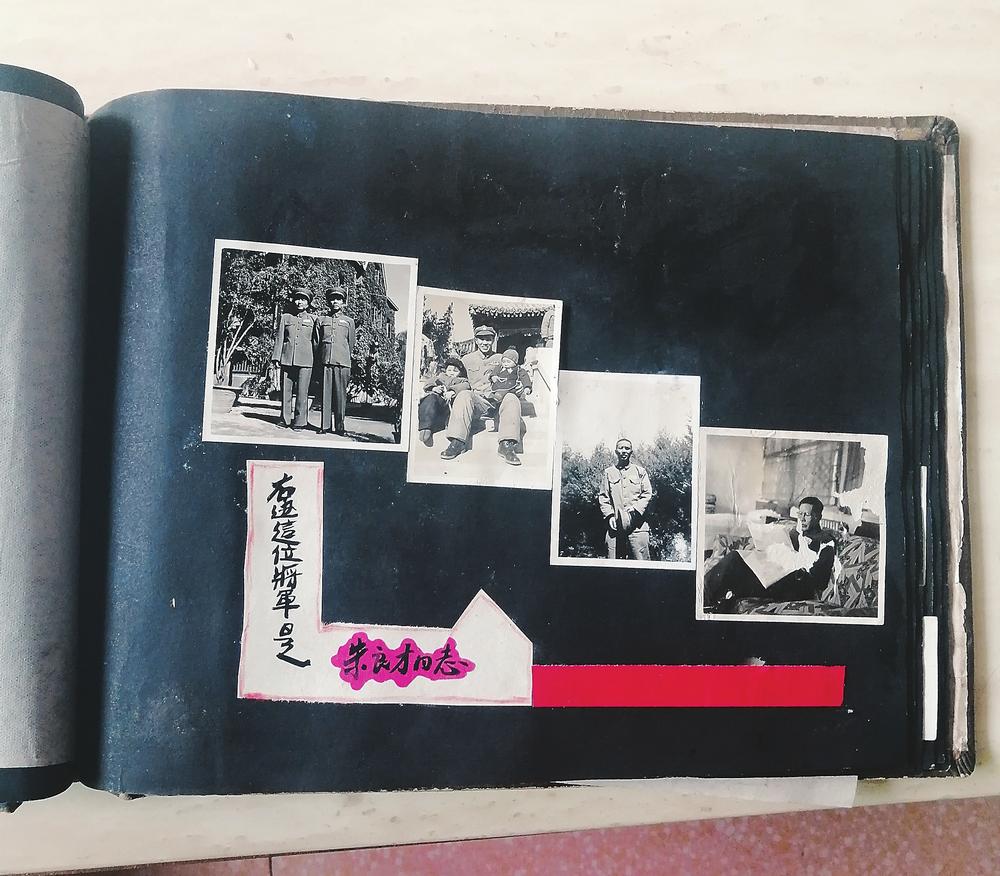

在父亲去世后留下的老相册里,有一组朱良才将军的照片,这组老照片尘封在相册里,距今近70年,弥为珍贵。照片共4张,错落有致地贴在黑色的相册纸里,父亲特地在照片下方,写上一行字:“右边这位将军是朱良才同志”。父亲精心保存照片数十年,以表达他对将军的崇敬之心。第一张照片是朱良才将军与他的一位战友的合影,第二张是在独家小院左拥右抱着两个儿子的生活照,第三张是在郊外以小树林为背景的单照,第四张是在室内客厅里看报纸时的留影。当时,朱良才将军50来岁,正当壮年,气宇轩昂,仪表不凡,确有上将风度。

照片拍摄于1950年至1954年之间,从将军所穿军服可以确定。新中国成立后,全军开始了军队现代化建设,为适应军队现代化建设的需要,1950年1月,中央军委批准实施新的军服式样,简称“50式”军服,男军人夏季均戴大檐帽,衣服上统一佩戴正面标有“中国人民解放军”字样,背面有姓名、所在部队、职别和编号的胸章,军帽上佩戴“八一”五角星帽徽。到了1955年,全军重新换装新式军服,又称为“55式”军服,将军服分为礼服和常服两大类,礼服采用毛料制成,1955年大授衔后,实行军衔制,军服上增加了肩章、领花,看肩章上的杠杠和星星,显示着军衔的高低。因此,这组照片是拍摄于1955年授衔以前。

至于这组照片为何被父亲精心收藏保存,这里有一段遥远的故事,得从两家的世交渊源说起,也得从朱良才将军当年的经历说起。

朱良才将军是汝城县马桥乡外沙村人,1900年9月27日出生,1955年与本县延寿的李涛同被授予中国人民解放军上将军衔,是汝城近代史上的最高官职者,1955年至1958年,担任中国人民解放军北京军区政委,1959年主动退出领导岗位,1989年2月22日在北京逝世,终年89岁。朱良才将军1925年参加农民运动,后被捕入狱,1927年10月,经营救出狱后加入中国共产党,1928年1月初,前往参加湘南暴动,离开了家乡汝城。这时,朱良才将军已在家乡娶妻生子,此去一别,家中留下了婚后的妻子和6岁的幼子朱庶民。

丈夫离开后,在当时的白色恐怖下,参加革命者的家属都属于“匪属”,备受欺凌和迫害,孤儿寡母生活在四处求助中。朱良才将军的原配夫人与我外婆是远房亲戚,与我外婆年龄相仿,论辈分,她们是上下辈关系,小时候,我叫这位与外婆年龄相仿的老人“大姨”。解放前,我的外公是一位百里十乡皆知的贤达人士,他黄埔军校辞职后回湘,先后在长沙、资兴等地为官,后调回汝城任教育督学(相当于现在的教育局局长),有一定的社会地位和政治经济地位。当年,出于亲情和同情,外公对朱良才将军原配夫人母子,在经济上给予了一些接济,在人身上提供了一些保护。这些在当时那种环境下确实是一种难得的支持。在朱良才将军离家和我外公去世后,两位小脚女人情同姐妹,互有关照,持续了一生一世的姐妹情谊。直到20世纪60年代,我们两家同住在县人委大院,我家住前排的二楼,她家住后院的一排平房。我还记得,每次外婆来到我家,都要到后院那平房里俩老姐妹见个面,唠嗑些过去的事。到了20世纪80年代,两位老人以80多岁的高龄相继去世。

由于长期的战争,颠沛流离,朱良才将军离开汝城后,在后来的工作中寻找到革命伴侣,组建了新的家庭。全国解放后,朱良才将军参加革命后留在家乡的长子朱庶民,被接到北京,在中国人民大学学习,毕业后在北京工作了两年。随后,将军让他回到汝城,照顾年迈的母亲,用所学知识报效家乡。朱庶民听从其父的安排,回到了汝城,在当时的县人委会文教科任副科长,后升任科长。那时,我父亲在县文化馆任馆长,是朱庶民的下属和同事,又有上辈传下的感情关系,也就是那个时候,朱庶民将他从北京带回来的将军的照片送给了我父亲。

朱庶民后来担任县政协副主席,父亲也担任县政协常委10多年,他们传承了上辈的亲情,更又在数十年的工作中建立了新的友情,情如兄弟。他们退休后,一同参加社会活动,一同组建了县夕阳红俱乐部和棋牌协会,经常一起棋坛对弈。2008年,父亲去世。一次在大街上,我碰到朱庶民伯伯。他质问我,父亲去世了,为何不告诉他,让他们兄弟见最后一面,送父亲一程。我只能连声道歉。时隔三年,朱庶民伯伯也于2011年10月驾鹤西去,享年90岁。