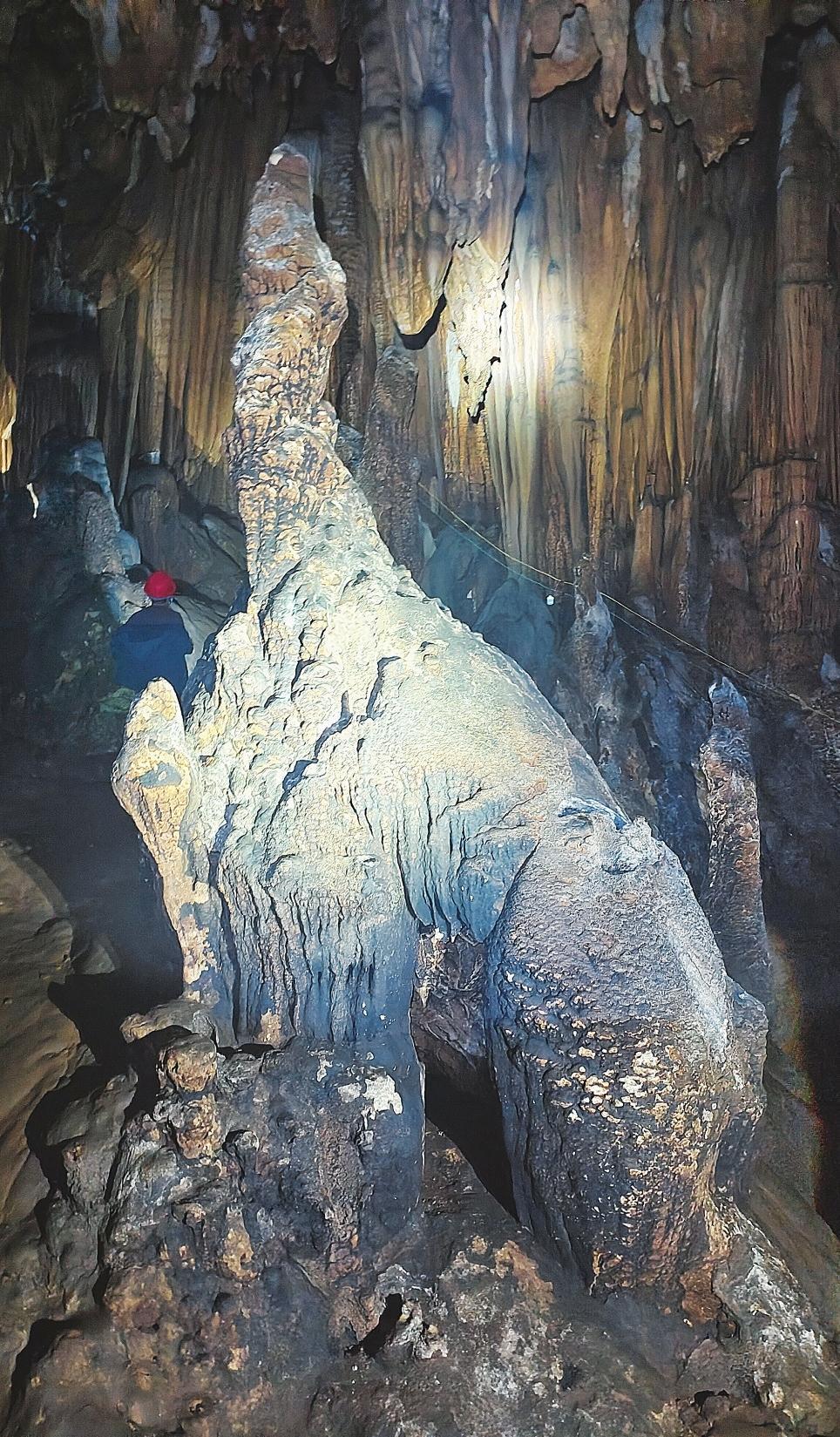

▲新发现长着翅膀展翅欲飞的“翼龙”,还带着一只小“翼龙”,形似“龙跃于渊”。

□ 李忠兴

临武石门龙洞这一自然奇观,因明代徐霞客在《楚游日记》里对龙洞内石龙的记载而声名远扬。只是,龙洞内龙的数量与形态一直成谜。于是,我探究多版《临武县志》,并于2024年底两次深入龙洞考察。从明朝一条石龙的记载,到民间流传的多条石龙传说,再到此次发现龙洞深处众多形态各异且与《易经》乾卦龙卦象高度契合的石龙。这些新发现,增添了石门龙洞的神秘色彩,也为龙文化研究提供了珍贵的实物素材。

一、历史上的石门龙洞

(一)明朝时期关于石门龙洞的记载:长约一丈的石龙

在明朝嘉靖年间,时任兵部尚书的临武人刘尧海编修的《临武县志》首次出现石门龙洞石龙的记载:“在县北二十里。石潭中有石龙,约一丈,鳞爪俱备,唯龙首潜入潭水中……”这为我们勾勒出了一幅神秘的画面:在石潭中,一条长约3米的石龙静卧潭底,其头部潜入水中。

真正让临武石门龙洞闻名遐迩的,是明代旅行家“游圣”徐霞客在其《楚游日记》中留下的长达800多字的详尽描述。这是目前所知关于龙洞及石龙最详细的记载。徐霞客对这一奇观高度赞誉,他写道“余所慕而至者”“足压倒众奇矣”。他因痴迷石龙三次进出龙洞,甚至中途特意安排仆人前去沽酒,渴望与石龙对饮畅叙幽情。文末,徐霞客对龙洞给予了极高的评价:“此洞品第,固当在月岩上。”徐霞客曾对他考察的溶洞品第排名:永南诸岩殿景,道州月岩第一。

徐霞客笔下的石龙是:“水底白石龙一条,首顶横脊而尾拖池之中,鳞甲宛然。挨崖侧又前两三步,有圆石大如斗,萼插水中,不出水者亦尺许,是为宝珠,紧傍龙侧,真睡龙领下物也。珠之旁,又有一圆石大倍于珠,而中凹如臼,面与水平,色与珠共,是为珠盘。”为后人重现了当时龙潭中的奇妙景象。

(二)清朝文献中的石门龙洞:“双龙戏珠”奇观

到了清代,有关石门龙洞的记载呈现出新的特征。清朝嘉庆年间《临武县志》收录了临武人雷尚白(嘉庆十四年岁贡)的《游龙洞记》,描绘了一幅不同于往昔的龙洞景象:“洞水中有石龙,身长数丈,曲折如活龙,首尾俱潜;旁有石臼,臼侧有赤石甚圆,谓之龙珠,珠与龙不相离。”

对比明、清两代记录,有两点显著差异:一是水位变化:明朝时徐霞客记载“池中水深三四尺”,而清朝变为“水深仅尺许”。二是龙身长度:从明朝的“一丈余”变为清朝的“数丈”。

这些差异表明所描述的可能是两条不同的石龙。

根据实地考察和对历史记载分析,徐霞客所见的石龙并非我们现在看到的潭中那条较长的石龙,而是观景平台下的较短石龙。徐霞客未能发现洞内数丈长石龙的原因如下:一是当时水深超过一米,增加了观测难度;二是没有观景平台,难以接近深处的石龙;三是仅依靠昏暗火把照明,光亮不足,难以看清洞内深处。

徐霞客于崇祯十年(1637)到访龙洞,雷尚白到访时间不详,仅知其为嘉庆十四年(1809)岁贡,二人到访估计相隔约200年,为何对龙洞的记录有那么大的差异?深入研究嘉庆版《临武县志》发现,崇祯十六年(1643)与乾隆四十七年(1782)两场地震。据记载,地震致使龙洞内部结构巨变,洞口崩裂、钟乳石坠落、石柱断折,龙潭水位明显下降。

基于上述信息分析,徐霞客游览龙洞后不久发生的地震使得原本水下的白石龙露出水面,同时深水处那条更长的石龙也因水位降低而显现。由此形成的“双龙戏珠”奇观,不仅反映了自然地质的变化,也为石门龙洞增添了神秘色彩。

通过明清文献对比,我们可以清晰地看到,石门龙洞从单一的白石龙演变为神奇的“双龙戏珠”格局。

二、现代探险:揭开龙洞深处的秘密

(一)龙潭探秘:群龙戏珠的真实场景

传说中,龙潭中有九条龙和九颗龙珠。如今,我们能清晰看到两条明显的石龙,并隐约可见水深处似有更多龙影。2024年11月30日,为清洗石龙,龙潭的水被放干,为探究龙潭石龙数量提供了难得的机会,我和友人迅速前往龙洞考察。

到达时,龙潭水位很低,两条石龙暴露在外。新增的射灯使光线充足,我们不畏寒冷,脱衣下水,深入龙潭探索之前难以到达的区域。

经过细致探寻,我们惊喜地发现龙潭深处及崖壁下还隐藏着许多形态各异的龙形石埂,仿佛群龙嬉戏。特别引人注目的是潭中央新露出水面的一块大石头,其形状酷似猪首,符合传说中龙具有的蛇身、猪头等特征,宛如龙头统领群龙。此外,我们还发现了众多石龙或露出水上,或潜在水底,或趴于岸边,以及错落分布的似龙珠的圆形石头。

利用灯光与手机电筒仔细清点后,我们竟数出11条大小各异的石龙,并在潭中各处寻得10余颗石珠。

此次探秘,我们有了设想:这是否为“双龙戏珠”并带领所生九子在龙潭中“群龙戏水”?

然而,为何古人未曾记录如此多的石龙?结合徐霞客、雷尚白的文字记载,以及临武历史上地质结构变动、龙洞水位起伏和照明条件差异,我们做出如下推测:

徐霞客所处时代,当时近处水深“三四尺”,远处“五六尺”。那条“一丈余”的小龙位于近处,透过清澈池水尚可看见;而“长数丈”的大龙处于远处的深水中,仅凭火把难以察觉。雷尚白探洞时因地震导致水位下降,虽能看到“长数丈”的大龙,但对于深水下、崖壁旁的多条龙,受限于照明条件难以看清。

(二)深入龙洞:探寻未知领域的奇迹

过往文献对龙潭之外的龙洞深处并无记载,仅有当地老人提及存在“干龙”(位于水上的龙),但其真实性无从考证。2024年12月3日,我与数位龙文化爱好者,在熟悉地形的村民蒋玉坤的带领下,再次踏入这片龙洞,探寻前人未曾涉足的区域。

我们戴上安全帽、配备矿灯、穿上雨鞋,穿过龙潭后进入一段蜿蜒狭窄的通道,一座面积超1000平方米的大厅豁然呈现。大厅一侧是一泓较大的水池。据蒋玉坤介绍,此水池与龙潭相连通。水池右侧分布着层层叠叠的小水池,被村民称为“仙人田”,其田埂呈现出类似石龙的形态,蜿蜒曲折,鳞甲清晰可辨,这便是传说中的“干龙”。

在水池内部,一狭小洞口通向一个较为宽敞的空间,对面石壁上有几块凸起的白色石头,被称为“龙头”。大厅内石柱林立,洞顶方解石晶体闪烁如繁星,钟乳石形态各异,仿若宝剑高悬、倒垂莲花或石幔垂落。

继续前行,一块巨石闯入视野,造型奇特,似羊、天鹅、长颈鹿、凤凰、翼龙,巧妙营造出“龙凤呈祥”“龙跃于渊”的意境。一块箭头形状的石头,形似标枪,又像莲花,还像三角头巨蛇。再往深处攀爬,一块巨大的白色石头直立眼前,蒋玉坤称其为“白塔”,而我发现其上附有一块形似龙爪的石块,仿佛一条冲天飞翔的白色巨龙。

沿途所见钟乳石千变万化,美轮美奂。我们发现了更多“龙珠”、龙形石埂和梯田。尽管传言此洞可直通十余公里外的楚江镇粗石江村,但由于内部淤塞,我们最终通过一条人工开凿的通道径直返回到了洞口。

此次探险意义非凡,不仅证实了龙洞深处确实存在数量众多、形态各异的“干龙”,而且揭示了一个充满龙形景观的奇幻世界。正如徐霞客所赞叹的:“足压倒众奇矣。”这一发现不仅增添了石门龙洞的神秘色彩,也为研究该地区地质历史提供了宝贵资料。

三、龙文化探讨

(一)临武疑是龙图腾的发源地之一

临武这片古老而神秘的土地,其文化脉络可追溯至5000年前。舜峰镇陶家村后山和西城村公公岩发现的新石器时代遗址,证实了此地早在远古时期就有人类群居生活。临武邑在战国时期建立,汉高祖五年置县,拥有2200多年的建县历史。悠久的历史为这片土地孕育出独特的文化底蕴。其中,龙文化尤为突出。

2015年9月,临武迎来了一场具有里程碑意义的考察活动。中国地质学会工程地质专委会委员胡大可、中山大学博士生导师宋俊华、中国民间文艺研究所所长王锦强、龙文化研究专家庞进以及中央民族大学文学系教授李耀宗等专家学者会聚于此,深入徐霞客曾涉足的龙潭,目睹了临武龙洞中石龙的奇观,无不惊叹。

此次考察,让专家们深入思考龙文化的起源,并达成重要共识:首先,临武的这条石龙在外观、神韵等多方面与中华儿女心中所认知、所想象的龙形象高度吻合,仿佛是从民族文化深处自然生长出来的图腾象征;其次,临武悠久的历史底蕴以及丰富多样的民间龙文化传承,为龙文化在此地起源提供了肥沃土壤。专家们认为中华儿女对于龙的形象意识极有可能源自临武石龙。

此次考察的意义深远而重大,它不仅重塑了人们对临武龙洞景观的认知,更使临武石龙完成了从自然景观到文化图腾的华丽转身。李耀宗有感而发,挥笔写下《吟临武石龙》:“欣临武水溯南蛮,钟乳悠幽筑洞天。物化图腾龙独显,恒呼史忆八千年。”这首诗生动地描绘了临武作为“中国龙”图腾原型“物化”之地的独特地位。临武石门龙洞以其独特的自然奇观,不断吸引着世人探寻龙文化的神秘起源与深厚内涵。

(二)《易经》与临武石龙的文化交融

临武石龙被国内著名专家学者认为可能是中国龙文化及龙图腾的起源之一。这一发现让我们自然而然地联想到《易经》中的乾卦,它象征着天、创造力和阳性的力量。对照龙洞中各种形态的石龙,我们惊奇地发现龙洞石龙景观竟然与《易经》中的乾卦对应,呈现出从潜龙勿用到飞龙在天的过程:

潜龙勿用:乾卦中提到龙在水中潜藏,象征着潜能尚未显现。临武龙潭中的群龙,隐于水下,正应了此说。

见龙在田:当龙出现在田野时,意味着潜能开始展露。临武龙洞内发现的“干龙”恰如此。

龙跃于渊:乾卦描述了龙即使在深渊也能腾跃而起,象征着面对挑战时的勇气。临武洞内深处的翼龙便如此。

飞龙在天:龙飞上天空,象征事业达到巅峰或个人成功。洞中从天而降的小龙与飞翔的白色巨龙与此对应。

这一发现不仅使石门龙洞更具神秘文化色彩,也为龙文化和传统文化研究提供了新视角。

临武石门龙洞不仅是罕见的地质奇观,更蕴含深厚的文化底蕴。洞内的石龙既是大自然的杰作,也是中华文化的象征——龙图腾的来源之一,对龙文化的起源与传承意义重大。

习近平总书记在甲辰龙年春节团拜会上指出:“龙是中华民族的图腾,具有刚健威武的雄姿、勇猛无畏的气概、福泽四海的情怀、强大无比的力量,既象征着五千年来中华民族自强不息、奋斗进取的精神血脉,更承载着新时代新征程亿万中华儿女推进强国建设、民族复兴伟业的坚定意志和美好愿望。”

拥有石门龙洞这一瑰宝,是临武之幸,亦为郴州之幸。相关部门应秉持保护与利用并重的原则,科学研究探索石门龙洞中的未解之谜,探寻龙文化与传统文化的紧密关联。同时,弘扬龙文化,开发文化旅游项目,吸引全球华人来此,使石门龙洞不仅能作为自然遗产得到保护,还能成为弘扬中华优秀传统文化的重要平台,助力实现中华民族伟大复兴。